教員

金田 徹 教授

Tohru KANADA

|

研究室の概要

超精密形状測定・メカトロニクスシステム設計開発(精密形状測定システム・医療機器など)・ロボット制御・規格(JIS/ISO)開発と普及。

研究の一例:ヒーリング効果向上のための犬型ロボットの動作制御とその評価

高度化された見た目も可愛いロボットが、人間に対する癒し効果、ストレス解消、健康増進を与えることが臨床医学的にも検証されています。ここでは、犬型ロボットのAI化を進展させ、ヒーリング効果の高い動作制御の実現を取り組みます。

小松 督 教授

Tadashi KOMATSU

|

研究室の概要

さまざまな情報を活用した高機能機械システムの研究をおこなっています。

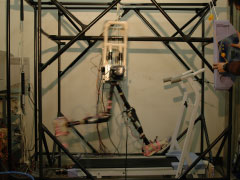

研究の一例:サービス作業での人/ロボットのワンチームアプローチの研究

サービス作業での労働力不足の解決には、人とロボットの協働作業が必要です。例えば介護作業では、人とロボットが一つのチームを作り、体を支える役、言葉がけをする役、といった各役割分担に基づいた連携をとる必要があります。ここではチームを作るための役割分担法や連携方法、評価方法などの新しい技術を構築します。

鈴木 伸哉 准教授

Shinya SUZUKI

|

研究室の概要

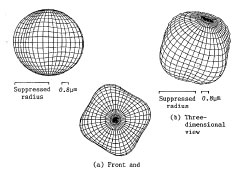

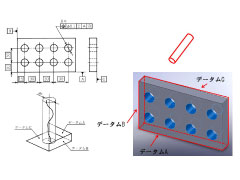

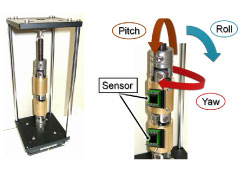

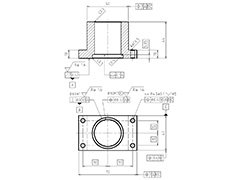

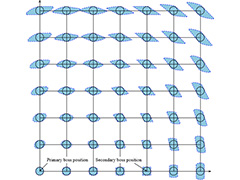

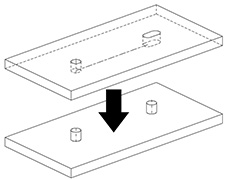

穴と長円の穴を用いた位置決め(左下図)で生じるがたの可視化(下図)や定式化。幾何公差の図面に関する研究(右下図)

研究の一例:幾何公差の図面に関する研究

ものづくりのグローバル化が求められる現在では、従来の機械製図の寸法公差方式では解釈に曖昧さが残るため、ISO/JISに基づいいたサイズ公差・幾何公差方式での製図が求められています。しかし、この方式で描かれた図面は、教育環境が整っていないこともあり、あまり普及していません。そこで、設計工学研究室では、サイズ公差・幾何公差方式を適切に用いた図面の在り方を模索しています。幾何公差方式で描いた例がこちらにあります。

武田 克彦 准教授

Katsuhiko TAKEDA

|

研究室の概要

代替燃料、燃焼改善,車両の修復および歴史を学ぶテーマなどを実施しています。ほとんどのテーマで企業との共同研究を実施しています。

研究の一例:プラスチックごみの有効利用法の開発

プラスチックごみを再成型するマテリアルリサイクルと、電力を得るサーマルリサイクルの両者に取り組んでいます。サーマルリサイクルでは、プラスチックごみを熱分解して油に変えてディーゼル発電機に適用させる手法を採用し、分解油自体が熱分解の自己燃料となり、外部からエネルギーを必要としない特徴があります。

辻森 淳 教授

Atsushi TSUJIMORI

|

研究室の概要

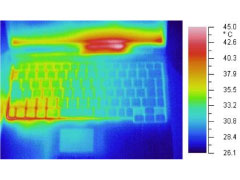

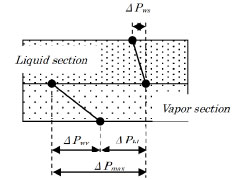

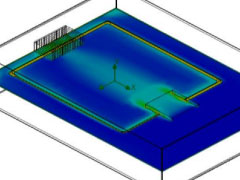

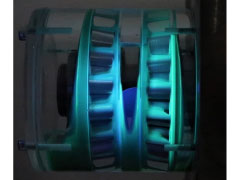

電子機器の冷却デバイス、未利用熱利用空調システムの研究をおこなっています。

研究の一例:ループヒートパイプの研究

ループヒートパイプ(LHP)は人工衛星など宇宙用の高信頼性冷却デバイスとして研究・開発されてきました。当研究室では、LHPを地上用に応用展開する際に問題となる起動・停止特性を把握すると同時に、不安定動作を改善する研究をおこなっています。

堀田 智哉 准教授

Tomoya HOTTA

|

研究室の概要

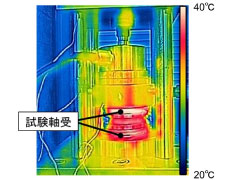

様々な機械要素の中でも、とくに、転がり機械要素(ベアリングなど)に焦点を当て研究を進めています。ベアリングは、機械内部に組み込まれているため、普段目にする機会は非常に少ないが、家の中には、エアコン、掃除機、洗濯機など、約150個、また、自動車には150~200個組み込まれ、機械の省エネルギー化、高精度化に貢献しています。現代の機械にとって欠かすことのできない重要な機械要素です。本研究室では、この転がり機械要素の内部や外部からの応力よる影響や疲労寿命について研究をおこなっています。

研究の一例:転がり軸受の耐焼付き性能向上に関する研究

機械のダウンサイジング化および省エネルギー化をおこなうためには、転がり軸受の小型化やそこに使用される潤滑油の低粘度化が必要です。しかし、これらは焼付き性能の低下を招くことになります。 そこで、軸受構造の変更や、潤滑油へ新しい添加剤を配合することによって、耐焼付き性能の向上を目指します。

宮永 宜典 教授

Norifumi MIYANAGA

|

研究室の概要

流体の流れを能動的にコントロールできる機械の表面設計※を通して、エネルギーロスや振動が小さい、快適で安全な機械を実現します。

※摩擦や流れの抵抗を引き起こす表面の設計

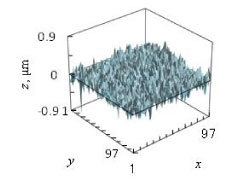

研究の一例:PIV法による潤滑油流れの可視化と低摩擦しゅう動面の設計

本研究では、PIV法と呼ばれる流体の流れを可視化・解析する手法を用いて、普段見ることの難しい摩擦面での潤滑流体の流れを明らかにしています。航空機や自動車などの身のまわりの機械の摩擦低減に、これらの成果を応用することが期待されています。

柳生 裕聖 教授

Hiromasa YAGYU

|

研究室の概要

高機能でコンパクトな化学分析装置や医療用デバイスを実現可能な技術であるMEMS(メムス:微小電気機械システム)に応用できる材料や加工技術とMEMS技術を用いた材料創造技術を研究しています。

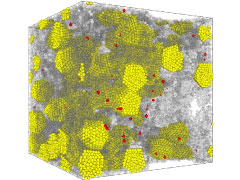

特にMEMS加工技術を用いてガラス基板に数百μmの流路を形成したマイクロ流体デバイスを用いたナノ材料の合成技術の研究をおこなっています。また、レーザー加工、砥粒加工などの材料・加工プロセスのシミュレーションを実施しています。

さらにMEMSにおけるレジスト材料などの高分子材料のメソ領域の材料特性に注目し、その特性のマイクロシステムへの応用を目指しています。

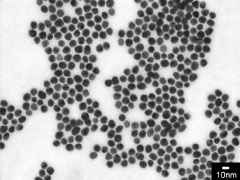

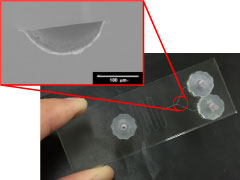

研究の一例:マイクロ流体デバイスを用いた金属ナノ粒子合成プロセスの研究

微細流路を有するマイクロ流体デバイスは化学合成、化学分析を高効率に実施できることが知られています。本研究では半導体微細加工技術により、ガラス基板上に微細な流路を形成したガラス製マイクロ流体デバイスを設計・作製し、そのデバイスを用いて金属ナノ粒子を高効率に合成するプロセスを研究しています。